Crónicas Zinemaldia 2025

Hemos perdido ya la cuenta de los años que llevamos asistiendo al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, unos cuantos en calidad de acreditados. Durante nueve días, el mundo y su ruido se detienen y la rutina se sustituye por otra de pantallas, sueño acumulado y tertulias con un café en la mano a la salida de cada proyección. Y otro año más, toca resumir nuestro paso por el Zinemaldi en estas crónicas -se intenta- libres de spoilers que al cerrarse nos devuelven un presente diferente. María Pombo dirá que leer no te hace mejor persona, por extensión, tampoco el cine. Pero a veces nos hace un poquito más humanos. E incluso menos idiotas.

19 DE SEPTIEMBRE

La prestigiosa artista argentina Natalia Kohen fue internada en un psiquiátrico en contra de su voluntad por sus propios hijos, que veían en el excéntrico estilo de vida de su madre un despilfarro económico cercano a la demencia, una historia que el cineasta Daniel Hendler lleva a la gran pantalla en 27 noches. Lo hace bajo la forma de una comedia en torno al edadismo que gana enteros cuanto más gira alrededor del magnetismo de la actriz Marilú Marini y el aprendizaje inverso de ese apocado perito judicial al que da vida el propio Hendler, que va experimentando las lecciones vitales de su sujeto de estudio. Y aunque el guión agradecería algo más de desbarre, se disfruta con una sonrisa en la boca. Una película simpática en su elogio de la libertad personal de una vejez que ha vivido tiempos bastantes mejores que nuestro presente gris. Como decían Los Nikis: Quiero ver tu cara de haba cuando sepas que no me queda nada.

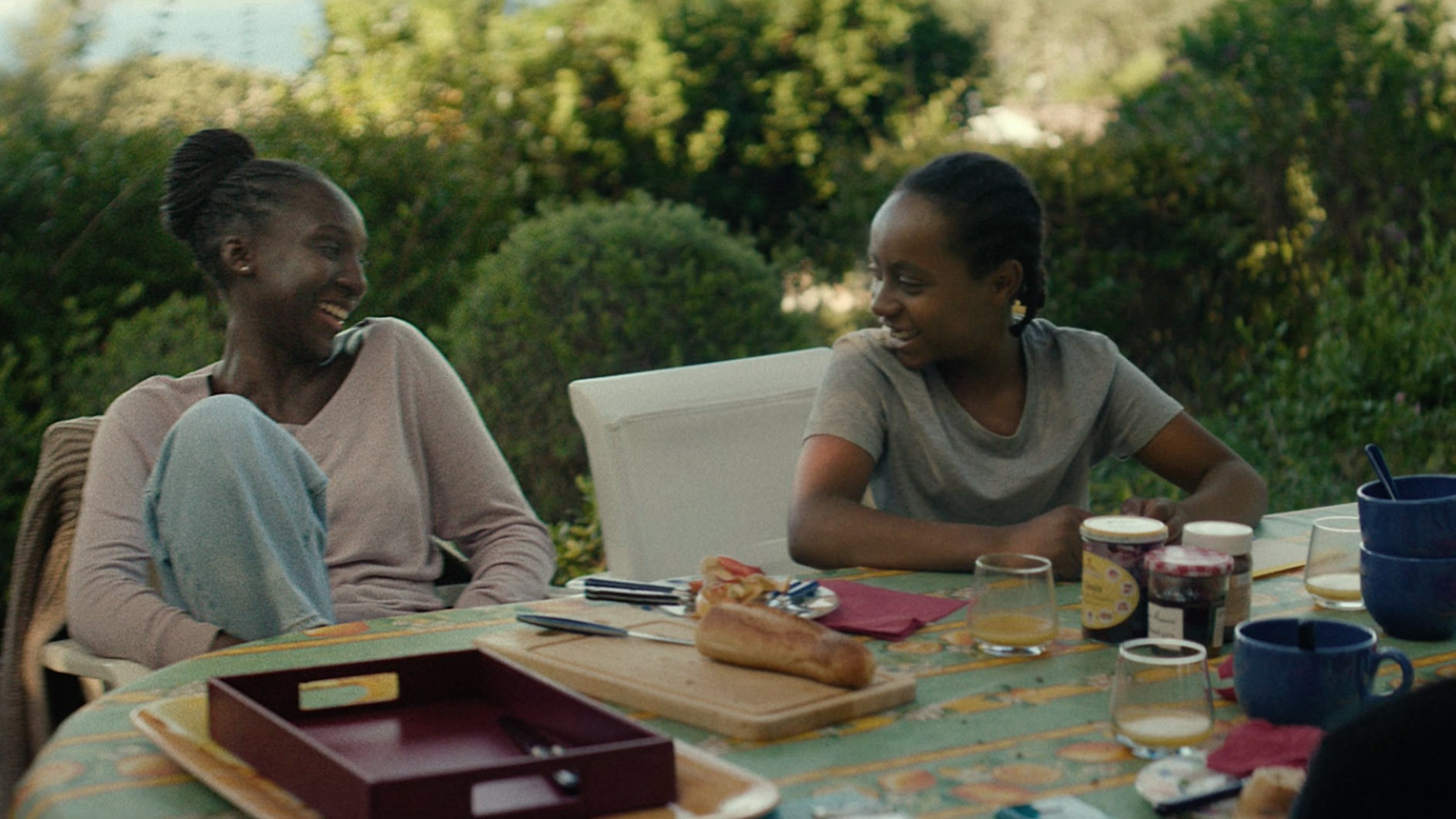

Al cineasta belga Joachim Lafosse lo solemos ubicar en el terreno de las desintegraciones familiares de películas como Propiedad privada, Un silencio o la demoledora Un amor intranquilo. También de familias rotas trata Six jours, ce printemps-là, pero no de una que explota sino de otra que nace en mitad de un pasado todavía latente, durante las vacaciones de incognito que una madre y sus hijos pasan en una casa familiar vedada. Destacan todos los actores, especialmente esa Eye Haïdara desplazada de clase social a la que, como cameos de anteriores trabajos, abordan Emmanuelle Devos y Damien Bonnard. Lafosse lo cuenta todo con una cámara pegada a la piel o abierta al paisaje de una Costa Azul que centellea como olas desvanecidas. Un film hermoso, sosegado y nostálgico que consigue trasmitir esa sensación de motas de polvo suspendido en el aire que uno siente al cerrar la puerta de un lugar propio que no pisará de nuevo.

En Sentimental Value el cineasta Joachim Trier abre con la imagen de una casa vista a través de los ojos de una niña. El tiempo pasa, sus habitantes crecen, mudan de dinámicas, va quedando vacía… pero la casa permanece inamovible como una ballena varada. Es el epicentro del drama familiar en el que unos inmensos Renate Reinsve y Stellan Skarsgård tratan de encarar un pasado que nunca termina de sacudirse su frialdad alicatada, estancias con puertas cerradas al perdón, la comprensión o el amor por mucho que se cambien los muebles o pinten las paredes. Como pasaba con Bergman y sus hijas-actrices, hay toda una colección de espejos en este film en el que representación y realidad terminan por desbordar la metáfora. Porque, aunque se alargue y ramifique demasiado en el proceso, Trier termina contando cómo el arte puede ejercer de catarsis para quitar ladrillos a esos muros perpetuados que atrapan a quienes los habitaron.

La alpinista Junko Tabei fue la primera mujer que coronó el Everest, gesta realizada por un equipo femenino que tuvo que lidiar con unas condiciones precarias y el machismo imperante en aquél 1975, más marcado si cabe en la sociedad nipona. Su historia la cuenta Climbing for Life y aunque son precisamente los recuerdos de aquella ascensión lo más interesante del film, el director Junji Sakamoto viene a hablarnos sobre todo de ese espíritu imbatible para escalar el final de la vida también característico de la idiosincrasia japonesa. El retrato de esa mujer cuyo optimismo y valor nunca claudican a la enfermedad es igualmente real, inspirador y emotivo, pero para ello la película recurre a los peores vicios del telefilm, musiquita incluida. Indagando un poco en la historia de esta heroína más allá de lo reivindicativo, se queda en un biopic que podía haber aspirado a mucho más que el melodrama sobre raíles que termina siendo.

A estas alturas a nadie le pilla por sorpresa la maestría de Alberto Rodríguez en el terreno del thriller con denominación de origen. Lo vuelve a hacer en Los tigres, film submarino de atraco torcido ambientado en el mundo de los buzos de la industria petroquímica que se juegan la vida en cada inmersión. Pero si la historia de esta película funciona como un tiro a la hora de mantener al espectador pegado a la butaca con la tensión asfixiante de sus espectaculares escenas bajo el agua, rayanas por momentos en el terror, también lo hace su drama. Este se concreta en la construcción de los personajes interpretados por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, hermanos anclados entre sí por el rencor del pasado pero unidos también por una ternura silenciosa. En definitiva, lo que cuenta esta película es que hasta en las profundidades del mar, cuando el cordón umbilical está a punto de romperse, se puede ver una luz en superficie.

Hablar de geopolítica en tiempos de la posverdad y otros neologismos del engaño es adentrarse en terreno de arenas movedizas. Es consciente de ello Oliver Assayas, cineasta acostumbrado al retrato histórico, cuando se mete tras las bambalinas del laberinto ruso. Tal vez por eso Le Mage du Kremlin juega con los cambios de tono para contarnos la trayectoria de Vadim Baranov, Rasputín tras la sombra de Vladímir Putin. Como en un juego de espías, en esta película todo es sombra de algo desde el momento en que hay un relator interesado que convierte truco de magia en realidad. Y aunque ese protagonismo se lo lleva el estupendo trabajo de Paul Dano, es el Putin de Jude Law quien, por inescrutable, termina siendo el actor más inquietante de esta partida de ajedrez. Densa, episódica, excesiva, mordaz, mareante, didáctica, paródica y solemne al mismo tiempo. Pero siempre interesante. Eso sí, sin desmerecer sus 150 minutazos, da la sensación de que funcionaría mejor en forma de serie.

20 DE SEPTIEMBRE

A los franceses siempre les han interesado las pequeñas historias de la vida privada, una temática que Arnaud Desplechin aborda en Deux Pianos tras las migas de pan de un amor que regresa de imprevisto arrasándolo todo a su paso. Y es que esta película habla de personas divididas, ya sea por la pasión, la familia, las expectativas, el pasado, la culpa o la imposibilidad de completarse a uno mismo, dilemas morales que recorren por dentro a los personajes de François Civil y Nadia Tereszkiewicz como arrebatos de locura que vienen y van. Lo cierto es que el tono del film nunca termina de decidirse entre la incomodidad y lo luminoso, descarrilando incluso en sus momentos más oscuros. Habrá quienes digan que estamos ante un melodrama romántico de pijos franceses con guión de culebrón -mejor no pensarlo mucho- pero no se puede negar que Desplechin lo rueda con elegancia. Eso sí, intensa hasta el desmayo (.sic).

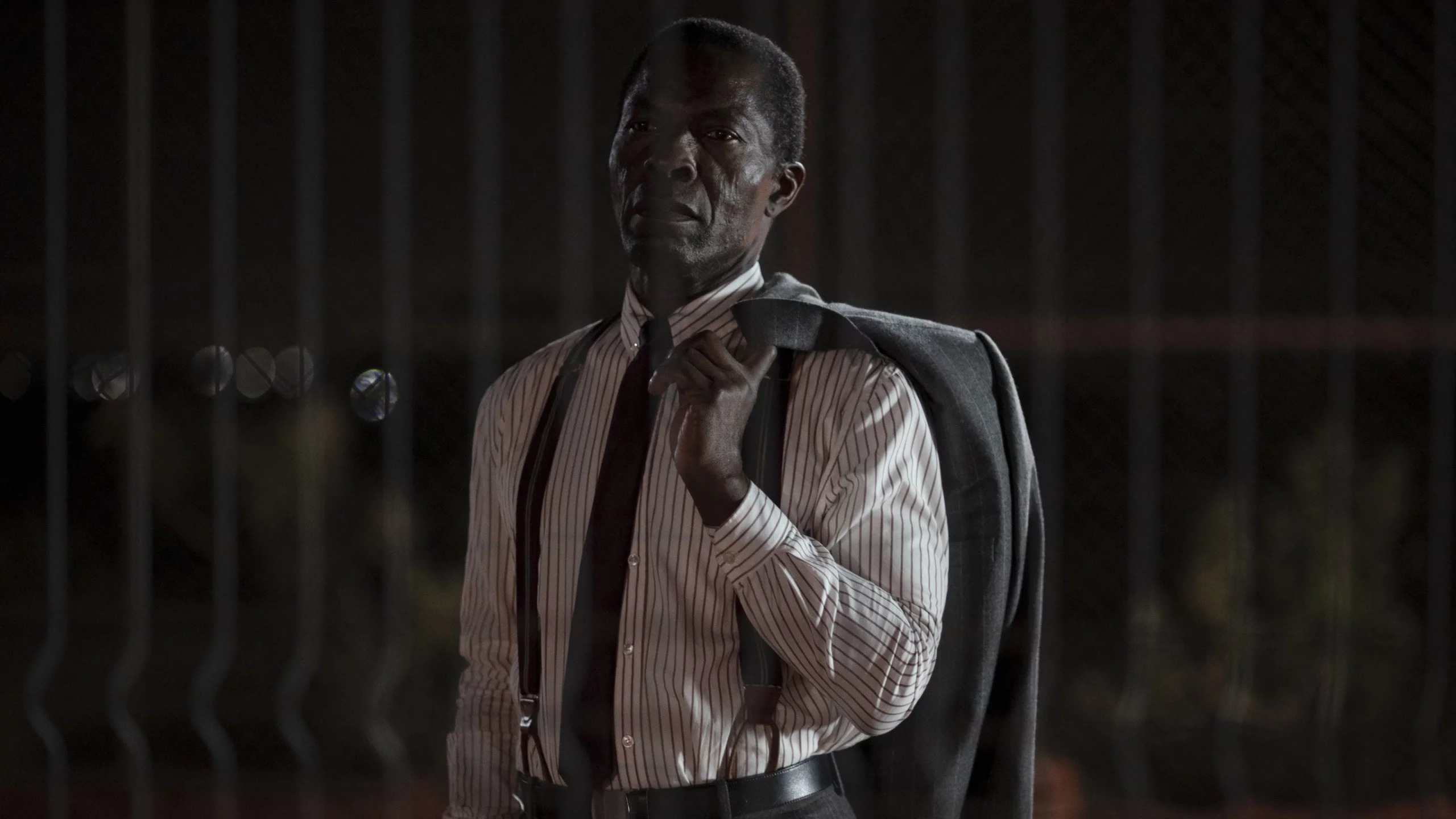

Decía el dramaturgo Bernard-Marie Koltès de su obra Combat de nègre et de chiens (1972) que esta no hablaba tanto del racismo o el neocolonialismo como de un lugar en el mundo a modo de metáfora, citando el remontar del río de Joseph Conrad. Ciertamente, en la adaptación de esa obra que Claire Denis firma en Le Cri des Gardes encontramos un film ambientado en un lugar que parece un limbo en estado de vigilia. Resulta imposible no ver metáforas en esa verja de moral resquebrajada que separa a blancos de negros, ricos y pobres o vivos de fantasmas, pero a medida que su historia avanza lo hace hacia la abstracción. Apenas hay puesta en escena y unos Matt Dillon, Isaach de Bankole o Mia McKenna-Bruce obligados a declamar. Ceñida a su origen teatral pero también a su ideario radical, Denis no ha querido traicionar el espíritu de la obra pero olvida por completo el añadido cinematográfico. Y lo de los vestidos de Saint Laurent en África, ya tal.

La península de Anatolia ha sido tierra histórica de paso y encuentros. Bien al contrario, de estancamiento y separaciones trata As We Breathe, debut del turco Seyhmus Altun en el que un fuego físico e interior va cercando a la familia de la pequeña protagonista como en un amargo coming of age con espacios en blanco. La película funciona bien cuando deja el peso del drama a su actriz infantil, una estupenda Defne Zeynep Enci observadora silenciosa de ese incendio que avanza en el horizonte y dentro de los muros de su casa. Destaca ese formato 4:3 pintado por el director de fotografía Cevahir Şahin, colaborador de Nuri Bilge Ceylan en About Dry Grasses, cineasta que ha sabido sacar partido a los paisajes infinitos de Anatolia como nadie. El resultado es una ópera prima interesante, aunque anclada a unos códigos de autor que le impiden ser más libre. No se puede decir que inacabada. Aunque el incendio nunca termine de llegar, sabemos de sobra que, tarde o temprano, solo quedarán cenizas.

De todos los directores iraníes que vienen usando su cine para denunciar al Régimen de los ayatolás, Jafar Panahi es el que ha conseguido un mayor equilibrio entre forma y fondo, subvirtiendo incluso los obstáculos a los que se enfrenta la disidencia. Y por eso mismo, el más castigado y resiliente. Un simple accident se plantea como un thriller con fondo de comedia negra de enredos, tras la idea de unos ciudadanos de a pie que, ante las dudas de haber capturado a su antiguo torturador, se ven en una encrucijada moral tan terrible como divertida. Si La semilla de la higuera sagrada de Mohammad Rasoulof era la parábola de una sociedad atrapada por la paranoia de sus propias raíces, en este film Panahi construye una fábula sobre el alcance de la venganza en un país de verdugos impunes. Tal vez, la película que Berlanga hubiese rodado de haber nacido en Irán. Insospechadamente cómica pero con una oscura moraleja final: El mal no olvida. Ni perdona.

El momento dulce que atraviesa el cine vasco lo capitanean sin duda los Moriarti, que vienen encadenado películas interesantes desde aquella 80 eguneak, con la que Maspalomas guarda no pocos paralelismos. En esta ocasión son José Mari Goenaga y Aitor Arregi los encargados de contarnos la historia de un jubilado gay retirado -o escondido- en Canarias que debe enfrentarse a nuevas barreras físicas y viejas heridas interiores sin tratar, reto que asume un superlativo José Ramón Soroiz acompañado de un reparto soberbio. Sorprende el modo en que el guión de esta película encadena ritmos -atención a la escena del club de cruising- y tonos contrapuestos, pasando del drama reposado al ramalazo cómico sin perderse en ningún momento. O tal vez no, porque además de abrir melones como los del entendimiento entre distintos y la reivindicación del deseo en la tercera edad, este drama queer humanista es un cuento circular que explica que nunca es demasiado tarde para encontrarse a uno mismo.

El año pasado veíamos en el Zinemaldi Aún estoy aquí, magnífico film donde Walter Salles desenterraba a los desaparecidos de la dictadura militar brasileña. En el mismo periodo pero con diferente espíritu se ambienta O Agente Secreto, en la que Kleber Mendonça Filho cuenta la huida de un profesor perseguido por los sicarios del Estado, al que da vida un entregado Wagner Moura. Resulta sorprendente el modo en que esta historia de tonalidades Panavision muta y se ramifica entre géneros, del thriller al drama o el humor surrealista. El resultado final es un cóctel exploitation en la Brasil de los setenta que fluye con la gozosa anarquía de un sudoroso carnaval para terminar llegando a un presente en el que -como le sucede al propio cine y sus imágenes- toca resignificar los testimonios del pasado. A riesgo de repetirme con las comparativas, es la peli que hubiese hecho Tarantino, o incluso los Hermanos Coen, de haber nacido en Recife y querer hablar de memoria histórica.

21 DE SEPTIEMBRE

Hay películas cuyas estrellas pueden eclipsarlo todo y era el riesgo que corría Couture al situar a Angelina Jolie como reina de la función. Al igual que hiciera en Proxima, Alice Winocour dibuja en este film un retrato vital e íntimo de mujeres, hiladas aquí por la sorodidad en el mundo fagocitador de la pasarela. Y si no todas sus historias encajan entre sí -cuando no quedan directamente olvidadas- lo cierto es que el conjunto funciona. Como productora o reclamo comercial, Angelina se reserva el papel protagonista, pero no quita para que la norteamericana ofrezca una excelente y medida interpretación como esa directora de películas de terror invitada a participar de un mundo donde la sangre no se mide en litros sino en cuerpos explotados. Que tampoco hubiese estado mal que en vez de a la Jolie hubiesen puesto, por ejemplo, a Noémie Merlant haciendo de Julia Ducournau. Elegante, fría y olvidable como un desfile de modelos.

A Paolo Sorrentino se lo viene asociando a un cine del exceso, cosa que no quita para que haya rodado algunas de las mejores películas de lo que llevamos de siglo. Como contrapunto a las sátiras políticas de Il Divo y Silvio (y los otros) aparece La gracia, en la que el italiano propone algo tan provocador como un Presidente -ficticio- de la Republica retratado de hombre bueno, personaje atrapado por sus contradicciones y el amor perdido al que interpreta, como no, un soberbio Toni Servillo. Y aunque hay mucha política en este largometraje, con algún punto de irrenunciable ironía y viñetas estrambóticas marca de la casa, el grueso de esta historia quiere meditar sobre la ética de la moral, la libertad personal enfrentada a nuestros condicionantes y todas esas cositas que nos hacen humanos. Añado, sin caer en la ingenuidad de las utopías. Y es una pretensión admirable en estos tiempos de extremos y populismos. No la mejor pero sí la película más sentida y crepuscular de Sorrentino. Que ya es decir.

Con el estallido de la Guerra Civil y la posterior represión franquista, muchos vascos huyeron al extranjero con lo puesto, algunos de ellos para seguir luchando. En este contexto se enmarca la historia personal de Karmele. A medida que avanza, pareciera que el film de Asier Altuna quiera abarcar más tonos de los que puede, el de un drama histórico que no rasca en su memoria cronológica del exilio pero tampoco profundiza en el melodrama de ese matrimonio dividido entre ideales y familia. Y es que detrás de esta adaptación de la novela de Kirmen Uribe se encuentran unos hechos reales de lo más interesantes que nunca terminan de emerger. Da pena ser crítico con este trabajo, porque atesora no pocas virtudes, como su fotografía o la interpretación protagonista de Jone Laspiur y el resto del reparto, pero el resultado final de su puesta en escena clásica se acerca por momentos al telefilm. Mucha chicha desaprovechada para una película tan plana.

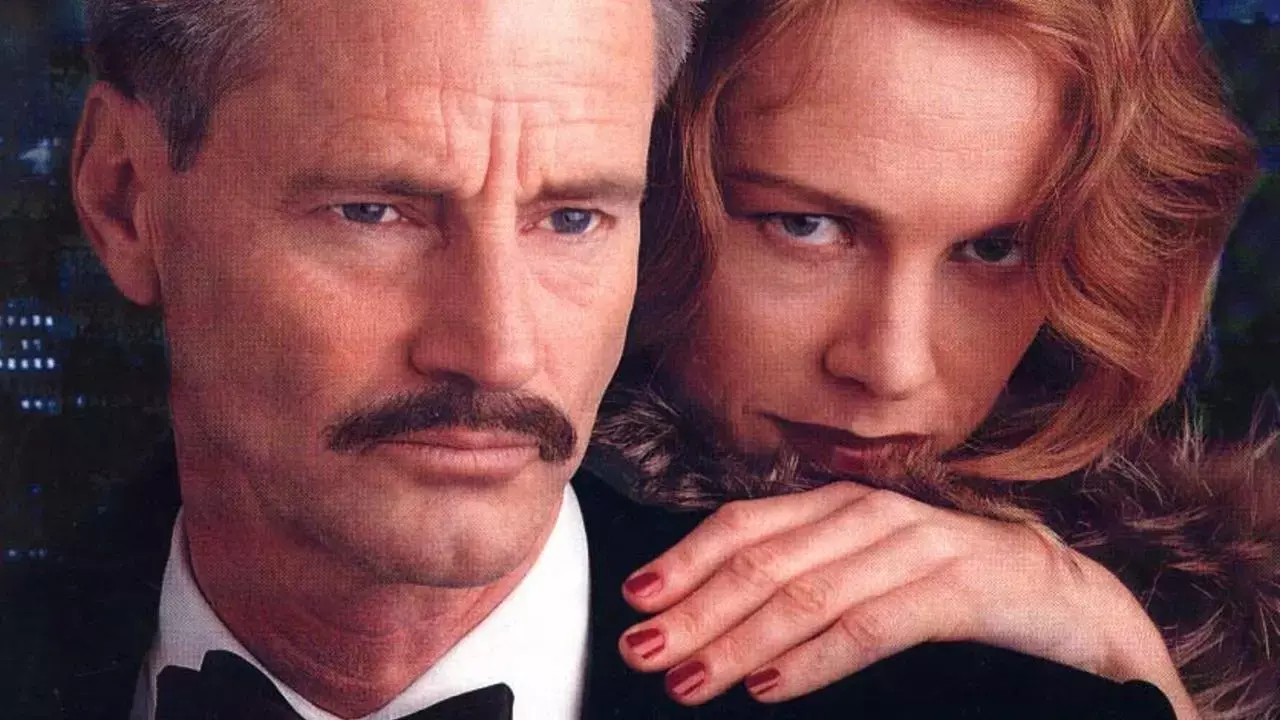

El Zinemaldi reivindicaba este año la figura de la dramaturga y guionista Lillian Hellman recuperando para la ocasión aquellas películas en las que participó, por citar algunas de las más conocidas, La jauría humana (Arthur Penn, 1966), La calumnia (William Wyler, 1961) o La loba (también Wyler, 1941). A estas se añade Dash and Lilly (1999), tv movie dirigida por la actriz Kathy Bates sobre la tormentosa relación que Hellman mantuvo a lo largo de los años con el también escritor Dashiell Hammett. Y no solo fascina la toxicidad frágil de aquella pareja tan sometida a sus adicciones como firme en su compromiso político, también el periodo histórico que abarca este biopic, del Hollywood dorado a la caza de brujas de McCarthy que condenó a tantos artistas al ostracismo. Y como no, las espectaculares interpretaciones de Sam Shepard y Judy Davis, que les valieron sendas nominaciones en los Emmy y los Globos de Oro. Interesantísima.

Alauda Ruiz de Azúa irrumpió con fuerza en el panorama con Cinco lobitos, consagrándose el año pasado con la estupenda Querer. En Los domingos, la directora vuelve a dinamitar familias con una premisa potentísima: la de una adolescente que decide meterse a monja de clausura. Además de su exquisita puesta en escena -no hay un solo plano sin lenguaje cinematográfico- y el increíble trabajo actoral -qué bien le sientan a Patricia López Arnaiz esos personajes ásperos y vulnerables-, el gran acierto del film son los espacios en blanco que deja al espectador. Decía @Harrifernandez que esta película no cuestiona tanto la religión como la fe en la familia. Añado yo, es un debate moral único porque suscita cosas distintas pero igualmente defendibles. Un trabajo tan bello como incómodo, complejo y clarividente en su acumulación de capas. Alguna, de lo más perversa. Todas ellas, demoledoras. Y es que puede que Dios no juegue a los dados con nuestro destino, pero el Diablo siempre hace trampas.

En 1942 el escritor Albert Camus publicó L’Étranger, novela en la que confluían la filosofía del absurdo y la apatía de una sociedad en la que el individuo se difuminaba. Como ya hiciera Luchino Visconti, François Ozon ha querido volver a ese texto en una adaptación a imágenes siempre complicada. Entra por lo visual, el blanco y negro por el que pasea un Benjamin Voisin que exuda una sensualidad inocua en su vacío existencial, pero el riesgo lo asume un guión fiel al espíritu de la novela que apuesta todo al interrogante. No justifica del todo dos horas que a ratos parecen un sueño o una vigilia febril indiferente. Y si Camus nunca quiso cuestionar el colonialismo francés, Ozon se disculpa introduciendo unas imágenes de La batalla de Argel de Pontecorvo. Más allá de eso, no hay respuestas en esta película enigmática que, en lugar de acercarse al extrañamiento y la abstracción del cine de Béla Tar, termina pareciéndose a un anuncio de Calvin Klein. Para cafeteros literarios.

22 DE SEPTIEMBRE

No es poco reto hacer una semblanza de alguien como Kafka, desafío asumido por Agnieszka Holland en Franz. Apartándose de los enfoques habituales del biopic como el recorrido vital cronológico o el análisis del personaje en un momento trascendental, la cineasta polaca opta por un retrato caleidoscópico que aúna contexto, psicología, obra y legado, como ocurría por ejemplo en el Mishima de Paul Schrader. Lo hace además con una puesta en escena de lo más moderna que pasa por encima del drama de época para llegar a un presente que, por surrealista, es profundamente kafkiano. Lo cierto es que, aunque se pasa de rosca en muchos momentos, Holland consigue salir airosa de esta exploración poliédrica del escritor checo, de por sí, imposible de abarcar. Habrá quien piense que esto es para connoisseurs pero lo digo siempre de este tipo de películas: si después de verlas te entran ganas de mirar la Wikipedia, ha valido la pena. Y es el caso.

Los japoneses son únicos a la hora de contar historias donde la pesadilla habita lo cotidiano. Algo de eso hay en Sai: Disaster, de los directores Yutaro Seki y Hirase Kentaro, largometraje fuera de normas que va encadenando retratos costumbristas independientes en los que poco a poco se introduce un elemento invasor, el rostro cambiante de un extraño que arrasa esa normalidad como el terremoto que abre la película o la atronadora pieza musical que rompe la tranquilidad de cada una de sus historias. Más allá de tratarse de una miniserie de televisión con montaje para cines, el objetivo no varía. Es una propuesta que plantea preguntas sin respuesta, como un relato de asesino en serie o metáfora del mal que puede alcanzarnos a cualquiera de nosotros. La presencia del actor Teruyuki Kagawa no es accidental, porque este intrigante thriller fragmentado a fuego lento al borde del terror huele a Kiyoshi Kurosawa, David Fincher e incluso True Detective. Inquietante, críptica y desconcertante, pero tiene algo.

Al director Olmo Omerzu lo conocimos en Nuevos Directores, donde presentó Family Film. Una década después, vuelve a San Sebastián con Ungrateful Beings. También trata esta película de familias disfuncionales, partiendo de las vacaciones de un padre separado y sus hijos adolescentes cabreados. Vaya por delante que las derivadas de su historia consiguen mantener un suspense constante, pero lo hacen a costa de no fijar un tono concreto, bailando entre drama moral, thriller sugerido y comedia negra, cuando no recurriendo a giros de guión que no todos estarán dispuestos comprar. No es un juego que pueda mantenerse hasta el final y cuando el Adriático queda atrás y hay que decantarse por uno u otro destino, la cosa se desinfla. Omerzu quiere construir un retrato antipático de sus personajes y su manipulación emocional y hasta cierto punto lo consigue, pero uno no puede dejar de pensar que a esta película le vendría bien un poquito de la mala ostia de Yorgos Lánthimos.

En 2014 una joven ingresó en un hospital de Tucumán al borde de un aborto espontáneo para terminar entre rejas acusada por homicidio, hechos que desataron un potente movimiento social. Dolores Fonzi viene a ficcionar aquél suceso en Belén, enarbolando el pañuelo de la marea verde argentina bajo la piel de un thriller judicial que en ningún momento trata de esconder su construcción formularia ni su vocación de producto para el gran público. Compartiendo escena con Fonzi están unas actrices de raza como Camila Plaate y Laura Paredes, aportando drama y alivio cómico a esa lucha desigual para tumbar a un sistema patriarcal perpetuado. Y es que aunque el aborto voluntario fuera finalmente legalizado en Argentina en 2021, basta con mirar nuestros propios titulares este 2025 para darse cuenta de que los derechos ganados pueden perderse con facilidad. Política, reivindicativa, militante y necesaria.

El que suscribe tiene en Primos una de esas feel-good movies a las que volver de vez en cuando. Se mueve a la perfección en ese terreno de las comedias entrañables con alma humana y fondo triste Daniel Sánchez Arévalo, que en Rondallas viaja a tierras gallegas para contar la historia de una comunidad que arrastra el duelo de un naufragio en espera de un concurso de música popular. Hay una construcción de guión lo suficientemente pulida en este film como para que todas sus tramas funcionen sin apagar el drama, sobra decirlo, ayudada por unos actores estupendos -Javier Gutiérrez, María Vázquez, Carlos Blanco o los más jóvenes Judith Fernández y Fernando Fraga- aunque sea el personaje secundario de Tamar Novas quien acapara la función cada vez que aparece. Y sí, se la criticará por facilona o previsible, pero en estos tiempos que corren tiene mérito apostar por hacer comedia sin cinismos. Como diría el amigo @Labekoa, es la película que quiere ser. Haters gonna hate.

23 DE SEPTIEMBRE

En una escena de Las corrientes, su protagonista asciende a una azotea desde la que un faro invisible ilumina una ciudad de vidas privadas tras las ventanas, precioso momento onírico que resume el leitmotiv de la película. Y es que la directora Milagros Mumenthaler cuenta aquí la historia de una mujer atrapada por sus remolinos interiores, los vacíos que aparecen cuando no encontramos nuestro lugar en el mundo y se cuestionan aspiraciones, modelos de familia o pertenencia a clases sociales. En definitiva, construye un retrato psicológico sobre lo que supone no sentirse uno mismo tras la máscara que los demás nos imponen. Ayudada por la estupenda interpretación de una Aimé González Sola exiliada de sí misma, Mumenthaler rueda un film atento al detalle sin necesidad de subrayados que exige al espectador dejarse llevar también por la corriente. Un drama fascinante salpicado de una extraña poesía del fantástico, entre el sueño y la pesadilla.

Decíamos el año pasado al paso de la muy recomendable All We Imagine as Light que el cine indio no se prodiga demasiado en festivales y este nos encontramos en Nuevos Directores con Shape of Momo, películas que comparten nacionalidad y un mismo espíritu de sororidad. Al calor de una reunión de mujeres de la misma familia en las montañas del Himalaya, la cineasta Tribeny Rai habla de diferencias -de género, sociales o generacionales- enfrentadas al cambio, aunque estos se produzcan en lugares que parecen detenidos en el tiempo, la casa rural turística que sustituye a la vivienda tradicional o el sabor del momo que permanece a pesar de una forma imperfecta. Tal vez por eso el drama familiar de esta película se acerque por momentos al costumbrismo amable en torno a una mesa de Koreeda, mientras que en otros lo hace a la sociología casi documental construida sobre silencios y paisajes que Vinod Kapri nos regaló, también el año pasado, en Pyre. Hermosa, sutil y profundamente femenina.

No puede ser más urgente The Voice of Hind Rajab, la angustiosa reconstrucción del asesinato de una niña palestina por parte del ejército israelí durante la invasión de Gaza contada a través de una llamada de emergencia a los servicios de rescate de la Media Luna Roja. Esta es una de esas películas en las que la forma narrativa determina toda la propuesta, desde el momento en que la directora tunecina Kaouther Ben Hania va intercalando ficción y realidad, actores con imágenes y voces reales. Se podrá hablar de morbo o cuestionar sus formas pero está claro que la película busca la denuncia y resulta de lo más efectiva gracias a esa extraña cualidad que tiene el cine de ficción de calar más hondo -lo dice uno de los protagonistas al hablar del hastío de la gente al ver niños muertos en las RRSS- que la propia realidad. Es más, The Voice of Hind Rajab es una denuncia amplificada a través del testimonio de una víctima. Y esas voces nunca sobran.

El gran Terry Pratchett dejó escrito que una de las peores maldiciones posibles era desearle a alguien que viviera “tiempos interesantes”. Si estamos metidos en ese saco, el cineasta Yorgos Lánthimos es sin duda uno de los que mejor ha sabido captar la esquizofrenia de nuestro presente, con su sociedad absurda, polarizada y peligrosa. De eso trata la muy disfrutable Bugonia, remake de la coreana Save The Green Planet! en la que dos pirados en la onda del terraplanismo, los reptilianos y los chemtrails secuestran a una alta ejecutiva en la creencia de que se trata de una extraterrestre. Lo dan todo en sus papeles Jesse Plemons y Emma Stone -quinta colaboración con el griego y subiendo- a los que el director disfruta machacando. Y es que Lánthimos nunca ha jugado a ser un ser de luz pero hay que decir que en esta ocasión se recrea en una sátira más violenta que divertida. Razón no le falta, porque si hay que escoger entre conspiranoicos y corporativistas, el único bando posible es la misantropía.

Para bien o para mal, un ejemplo de lo superado que parece estar el conflicto vasco es el hecho de que en apenas un año se hayan estrenado dos thrillers sobre la topo que se coló en las filas de ETA para tratar de desarticular al grupo armado desde dentro. Agustín Díaz Yanes lo ha vuelto a contar en Un fantasma en la batalla con la frialdad procedimental de un polar de Jean-Pierre Melville y algunas licencias para mantener la atención del espectador, a costa de no meterse en camisas de once varas. Y es que como también le pasaba a La infiltrada -aquella era más sucia, esta otra más académica, ambas solventes y las comparaciones odiosas-, su película funciona bien como thriller e incluso como una crónica de la lucha contra el terrorismo, pero no quiere indagar en el conflicto interior de su protagonista ni en esos otros claroscuros de un periodo sobre el que todavía queda mucho que explicar. Me desdigo. Tal vez no haya pasado el tiempo suficiente.

Leo en la web de Tabakalera que la obra del islandés Hlynur Pálmason combina los perfiles del cineasta y el artista plástico. Lo deja claro The Love That Remains, crónica de una separación matrimonial con hijos narrada con la rigurosidad del 1:1 y el encuadre fijo que, sin embargo, respira una poesía pictórica en absoluto impostada. Y decimos esto porque, además de lo formal de su propuesta, el film sitúa al espectador como observador de un cuadro, ya sea de las dinámicas de unos personajes reunidos en torno a la mesa o unos escenarios naturales que cambian con el paso de las estaciones. Si muchas veces el problema del arte consiste en salvar la distancia que hay entre creador, obra y espectador, Pálmason consigue que cada plano de su película sea sorprendente, tierno, mordaz, hermoso, nostálgico o divertido… pero nunca banal. Compro por completo esta maravillosa colección de diapositivas familiares entre el paisaje y la magia.

24 DE SEPTIEMBRE

Uno de mis youtubers de referencia es @Jabiertzo, cuyos videos ayudan a comprender las peculiaridades de la sociedad china. Her Heart Beats in Its Cage, que trata sobre una mujer que intenta recuperar la relación con su hijo tras pasar varios años en prisión, toca muchas de ellas: el rol de los abuelos como principales cuidadores de sus nietos; el choque entre tradición y modernidad; la creciente dicotomía campo-ciudad; y otros cambios producidos en un país que ha evolucionado a pasos agigantados y muchos cineastas han retratado desde las turbulencias de un pasado heredado. Lo cierto es que el sobrio drama familiar post-carcelario que propone el director Xiaoyu Qin no termina de convencer por culpa de un cierre demasiado abrupto, aunque lo compensa con el papel protagonista de la actriz Xiaohong Zhao interpretándose a sí misma y reconstruyendo su propia historia. El dato da a la película una capa de profundidad adicional. Como siempre, el contexto es importante.

En 2013 la realizadora británica Clio Branard estrenó The Selfish Giant, película que aunaba realismo social y fábula en el mundo de la chatarra. También de infancias, amistades y marginalidad trata Ciudad sin sueño, crónica del desalojo de una familia gitana de la Cañada Real visto a través de los ojos de un niño en la que el director Guillermo Galoe juega con los actores no profesionales y una ficción superpuesta a la realidad. Lo vemos en la cámara del móvil que devuelve la dignidad a quienes filman, esos filtros de colores con los que los pequeños protagonistas desdibujan la realidad que les rodea, demasiado cruel para los sueños pero nunca para la esperanza. Y como sucedía en la película de Barnard, Galoe se las ingenia para conseguir un equilibrio casi imposible entre el tono documental y la poesía sin caer en el error de romantizar la pobreza. Dicho de otro modo, para encontrar oro en mitad del vertedero.

Como un ejército de fantasmas apareciendo entre la niebla comienza La tregua, que narra la historia real de unos españoles de ambos bandos atrapados en un campo de trabajo de la URSS tras la Guerra Civil. Miguel Ángel Vivas quiere hablar en esta película, gélida, sucia y embarrada, de reconciliación y para ello utiliza una metáfora de iguales en la tragedia, ni buenos ni malos más allá de ideologías. Es una pena que la trabajada atmosfera de este film -con especial mención a su fotografía- y entrega absoluta de los actores se estanquen en un limbo narrativo demasiado enquistado. A pesar de una premisa de lo más potente y loable, a la vista de nuestro presente de blancos y negros, la cosa se queda en una película-producto saboteada por un guión predecible y lleno de clichés, así como por una duración absolutamente desmedida. Como dice @kabe_jrr desde la butaca de al lado, de primero de entendimiento entre diferentes. Al gulag.

Después de Conclave, todo el mundo tenía los ojos puestos en lo nuevo de Edward Berger, una Ballad of a Small Player protagonizada por un jugador compulsivo en la Macao del lujo y los casinos. Vaya por delante que la propuesta entra por los ojos, con sus neones nocturnos y mesas de juego por las que deambula un tremendo Colin Farrell al borde del colapso, tan pasado de rosca como el ritmo del film, un caminar sin rumbo que a ratos recuerda a la Diamantes en bruto de los Safdie o los montajes sincopados de Guy Ritchie. Y aunque por momentos uno tiene la sensación de estar mirando a través del cristal de una pecera, la cosa fascina por aplastamiento, desde la música de Volker Bertelmann a la fotografía de James Friend. Berger lo arriesga todo a una película febril, infartada, sudorosa y descarrilada que tras su retrato psicológico en forma de thriller esconde un cuento (chino) moral. No gana todas sus apuestas pero juega fuerte. Por eso mismo, no se puede decir que no tenga alma.

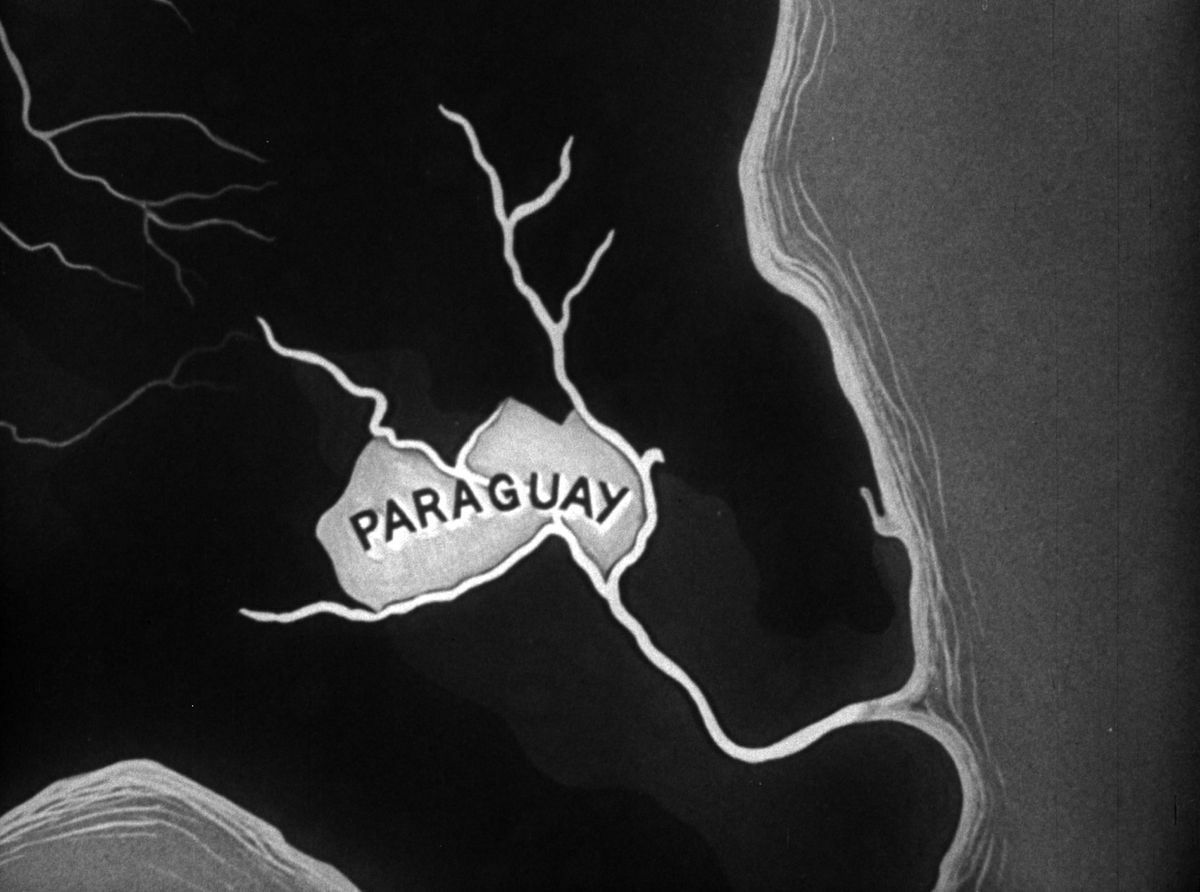

La dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner ostenta el récord de ser la más longeva de todas las que poblaron América del Sur, un régimen militar que extendió su represión durante nada menos que 35 años. En la interesantísima Bajo las banderas, el sol, el cineasta Juanjo Pereira recorre aquél periodo a través de un documental construido exclusivamente con materiales de archivo, found footage rescatado del pasado en un ejercicio arqueológico que se resignifica en presente. Y es que es de justicia que sean las propias herramientas propagandísticas de la dictadura las que se encarguen de desmontar su careta, retratando su impunidad con amarga ironía. Una justicia poética, eso sí, porque el Partido Colorado que Stroessner dejó como legado sigue gobernando el país otros 35 años después. Como suele decirse de esos dictadores que pasaron a mejor vida sin responder por sus crímenes, la historia los juzgará. Y en este caso, también las imágenes.

25 DE SEPTIEMBRE

Como un islote rodeado por autopistas, ríos y vías de tren resiste Vallbona, barrio de una Barcelona que no existe al que José Luis Guerín se ha acercado en Historias del buen valle. Fiel a su espíritu humanista, lo hace a través de sus vecinos, una amalgama de nuevas culturas y personajes detenidos en el tiempo cuyos recuerdos se van desvaneciendo poco a poco, reflejando la melancolía que también invadía En construcción (2001) cuando hablaba de paisajes urbanos y humanos. Y si hermosa es esta película, no lo es menos el mensaje que deja en al aire, una reflexión sobre otras maneras de vivir en comunidad en respuesta a esa gentrificación que nos ha terminado convirtiendo en extraños a ojos del vecino de enfrente. Las pequeñas historias del buen valle de Guerín forman un documental con un corazón enorme. A ratos testimonial, otras más ficcionado, pero siempre contando cómo, a pesar de todo, el río de la vida sigue fluyendo.

Llamaba mucho la atención la presencia de la japonesa Shiro no kajitsu (White Flowers and Fruits) en Nuevos Directores. Los habituales del @horrorfestival leemos en la sinopsis que hay espíritus de por medio y nos venimos arriba. Teníamos claro que esto no iba a ser una película de J-Horror pero no deja de decepcionar lo inane de este drama estudiantil con aparición de fantasma como metáfora del duelo, la depresión y otras culpas familiares subterráneas. Detrás del retrato de esas adolescentes metidas en un internado cristiano para ricos -la cosa daba para caer en el terreno de lo gótico- hay un guión que apuesta por la sutileza y los silencios. Tal vez demasiados. Y es que desde lo puramente anecdótico de su elemento fantástico, el film de Yukari Sakamoto no va a ningún sitio pero sucede que tampoco sus personajes reales terminan de materializarse. Tan plano que se desvanece. Que pongan una de Toshio o Sadako saliendo del pozo.

Cuando hablamos de los juicios de Nuremberg en el cine es imposible no acordarse de los ¿Vencedores o vencidos? de Stanley Kramer. Bien lejos de la solemnidad analítica de aquella película está la propuesta de James Vanderbilt, adaptación del libro El nazi y el psiquiatra, tratando de entrar en la mente de un totémico Hermann Göring como si de un juego de voluntades dialogado se tratase. Si ya era atrevido contar una historia como esta desde una épica del entretenimiento que cada vez se ve menos, todavía lo es más hacerlo con recadito político al presente. Porque el film de Vanderbilt es también una bomba antifascista explicada para el gran público, como @iortizgascon desmenuza en esta estupenda critica. Por descontado, en Nuremberg hay también un duelo de actores, que se lleva de calle Russell Crowe sobre Rami Malek. Porque, además de pasárselo teta, el mal siempre resulta mucho más atractivo.

Comentábamos después de ver Die My Love la inteligencia de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson como actores que han sabido rodearse de grandes directores para dejar atrás la comodidad del estrellato. En esta película lo hacen con Lynne Ramsay, cineasta abonada al riesgo que retrata la desintegración de una pareja cercada por el desencanto, las exigencias familiares, el final del deseo, la depresión y otras lápidas de la maternidad tras el parto, una pesadilla en la que el personaje de Grace se va consumiendo poco a poco hasta el delirio. Y es que si en You Were Never Really Here Ramsay abordaba el psicodrama de su protagonista en forma de thriller, esta película lo acerca al terreno del terror. Es la crónica de una enfermedad mental en primera persona contada a través de un montaje fragmentado, asfixiante, rabioso, surrealista y descontrolado que arde hasta las llamas. O algo así como Una mujer bajo la influencia puesta de peyote.

Que la conexión entre diván de psicólogo, crimen y comedia es poderosa lo sabe bien Woody Allen y algo del cine del estadounidense hay en Vie privée, de la francesa Rebecca Zlotowski. La psicóloga es una Jodie Foster encantadoramente neurótica, el crimen el aparente suicidio de uno de sus pacientes, y la comedia la pone un guión de enredos y posibles sospechosos. A ratos, da la impresión que esta película pretenda tocar demasiados palos más allá del humor, la intriga, el drama familiar o el romance. Todas estas derivadas las salva el reparto, casi a actor por género, Mathieu Amalric, Virginie Efira, Vincent Lacoste y un Daniel Auteuil con el que la protagonista respira una química especial. Lástima que esta comedia de investigación con fondo de psicoanálisis se frene a sí misma cuando más descacharrante se pone. Pudiera quedarse en nadería, pero se justifica por ver a Jodie Foster hablando en perfecto francés. Simpática. Y que no se entienda como demérito.

26 DE SEPTIEMBRE

Si hay películas que viven en sus propios universos, encontramos una de ellas en La misteriosa mirada del flamenco, historia de una comunidad de travestis, temidas y deseadas a partes iguales, instalada en el desierto chileno de los ochenta. Efectivamente, se funden aquí una fascinante colección de personajes -vaya interpretaciones cargadas de carisma- y un espacio que parecen habitar más allá de la realidad, aunque cuando esta se impone lo hace de la manera más brutal posible. Con su realismo mágico queer con aroma a western, su humor y ternura en mitad de la tragedia o su coming-of-age coral de familias escogidas, el mundo cerrado del cineasta Diego Céspedes nos está hablando de verdades universales. De que basta una venda para no querer ver pero sobran todas para que los demás nos vean tal y como somos. Y de cómo el odio y el miedo, pero también el amor, viven en los ojos del otro. Qué película más hermosa y especial.

Si mencionábamos un poco más arriba, al hablar de Bajo las banderas, el sol, la importancia de la imagen como preservadora de la memoria histórica, lo mismo puede decirse de The Spanish Earth (1937), proyectada dentro de la retrospectiva dedicada a Lillian Hellman, aunque su participación en este trabajo fuera tan pequeña como para no aparecer en los títulos de créditos. En cualquier caso, las imágenes de este documental propagandístico coetáneo a la Guerra Civil española son impagables, el elogio a la entrega de un Bando Republicano en su defensa de Madrid por el que se colaban ya unos ecos de derrota. Al realizador Joris Ivens le costó el veto de las autoridades franquistas -evidentemente, no se pudo ver en España hasta dos años después de la muerte de Franco- pero los nombres que lo acompañaron todavía impresionan. Nuestra Guerra en directo, (d)escrita por John Dos Passos y Hemingway, y narrada por Orson Welles. Casi nada.

Regresamos a la retrospectiva dedicada a Lillian Hellman con The Cowboy and the Lady (1938), a cargo de los directores H.C. Potter, Stuart Heisler y William Wyler, cuya acumulación de créditos ya desvela lo complicado de su producción. Hellman y otros catorce (!) guionistas firman el guión de esta correcta comedia romántica de engaños protagonizada por Merle Oberon como niña bien y Gary Cooper haciendo de vaquero honesto (y un poco machirulo si nos ponemos con eso de pasar el filtro del algodón). Como siempre decimos, estaría bien prolongar estos pases una vez terminado el Zinemaldi para satisfacer a los obsesos del completismo. Eso sí, además de perdernos la proyección de clásicos como La jauría humana, La calumnia o La loba en pantalla grande, lo que más pena nos da de estos solapes festivaleros es no poder asistir a las inefables presentaciones del prodigioso e incombustible @felipecabrerizo.

El 13 de diciembre de 1981 el Gobierno de la Republica Popular de Polonia sacó sus tanques a las calles de Varsovia para reprimir al movimiento sindical Solidaridad, siguiendo el ejemplo de aquellos otros que habían puesto fin a la Primavera de Praga y declarado un estado de guerra al que siguió una terrible represión. En mitad de ese fregao se ve metida la protagonista de Winter of the Crow, de visita al país para dar una conferencia. E igual de perdida que el personaje de Lesley Manville está esta película, un deambular por situaciones inconexas sin destino aparente que recurre a ideas ridículas para hacer avanzar su historia, como la de esa polaroid inaudita en el universo soviético con la que los estudiantes alucinan. La cineasta Kasia Adamik no convence con este (falso) thriller de espías en la guerra fría, nocturno, granulado, pesadillesco y con un guión más tramposo que colarse en la embajada americana con un carnet de McLovin.

27 DE SEPTIEMBRE

Jay Kelly arranca en un set de rodaje donde el protagonista interpreta su propia muerte ante la cámara por enésima vez. Es una metáfora perfecta del existencialismo que inunda esta historia tras los pasos de un actor enfrentado a una crisis de identidad, más que de edad. Que el protagonista sea un omnipresente George Clooney de sonrisa perfecta haciendo de sí mismo y acompañado de un séquito de actores no menos reconocibles no es nada casual. Y es que el director Noah Baumbach viene a hablarnos aquí de la fama como derrota dulce o triunfo amargo, explorando ese espacio de separación entre la persona y el personaje a modo de sátira, drama o comedia que, si bien no termina de explotar, se ve con agrado. Para rematar el chiste, no deja de tener su aquél que esta película trivialice los premios y festivales cuando está auspiciada por Netflix. Lo que está claro es que, aunque Jay Kelly haya sido escrita para él, George Clooney sería perfecto para protagonizar un biopic de Troy McClure.

Las series siempre nos dan buen resultado en el Zinemaldi, así que reservamos un día para ellas. Comenzando por Zeru Ahoak (Primeran), secuela de Hondar Ahoak que recupera al personaje de la detective Nerea García, recluida en casa tras su expulsión de la Ertzaintza. Koldo Almandoz repite en la dirección de este noir de asesino en serie con eusko label de una sobriedad y atmósfera casi nórdicas, oscura y sucia en sus escenarios urbanos, pura novela negra en la disección de los personajes. Pudiendo verse de forma independiente, agradecería algún episodio adicional, porque al conjunto le falta algo de punch y queda alguna trama sin cerrar, abierta tal vez a una tercera temporada. En cualquier caso, vaya nivel el de nuestras producciones y vaya paseo de alfombras rojas el de Nagore Aramburu. Me da miedo llegar a casa por la noche y encontrármela en el salón, porque está en todas partes. Con todo el cariño, nuestra Pedro Pascal.

La imagen de Tejero entrando pistola en mano en el Congreso está grabada en la retina de muchas generaciones, incluso de algunas que todavía no habían nacido aquél 23-F. Es desde ese momento congelado en el tiempo que Anatomía de un instante (Movistar+) imbrica las historias de sus principales protagonistas -Suárez; Carrillo; y Gutiérrez Mellado- para ir construyendo una exhaustiva y fascinante crónica de la transición que tampoco se olvida de ser cínica con sus espacios en sombra. Partiendo del celebrado libro de Javier Cercas, Alberto Rodríguez se ha aplicado a fondo como el maestro de la tensión que es a la hora codificar como thriller político cada antecedente, negociación y jugada que llevó a aquél golpe de estado fallido, pero si algo termina de hipnotizar en esta propuesta son las monumentales interpretaciones, rozando el mimetismo, de Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo. Será una de las series del año.

Terminamos el Zinemaldi en el Príncipe con The Good Sister, rescatada de la sección Panorama de la Berlinale. Sobre la premisa de una relación entre hermanos tambaleada por una posible violación, de la que la protagonista es única testigo, la realizadora alemana Sarah Miro Fischer plantea un potentísimo debate moral: el de tener que escoger entre las lealtades personales o los valores que se saben correctos. Todo un drama contenido en la estupenda interpretación de la actriz Marie Bloching, llena de dudas, miradas y silencios que comprimen también esa contradicción entre el ser querido y el descubrimiento de un monstruo en potencia. Pero lo mejor de esta estupenda ópera prima es sin duda su enfoque objetivo y alejado de moralismos, que deja en todo momento el posicionamiento -para nada sencillo- al espectador. Y también la certeza de que cuando algunas cosas se rompen por sus cimientos, ya no pueden volver a arreglarse.

Premios Flipesci

Flipesci Zinemaldia: Maspalomas

Flipesci Perlak: O Agente Secreto

Flipesci Zabaltegi: Two Seasons, Two Strangers

Flipesci New Directors: Foreign Lands

Flipesci Horizontes Latinos: Olmo

Mi TOP #73SSIFF

1.- Maspalomas

2.- The Love That Remains

3.- A simple accident

4.- La Grazia

5.- Los domingos

6.- Historias del buen valle

7.- Six jours, ce printemps-là

8.- La misteriosa mirada del flamenco

9.- Los tigres

10.- Las corrientes

+ Anatomía de un instante

Sin desmerecer: Bugonia; Sentimental Value; El mago del Kremlin; O Agente Secreto; The Voice of Hind Rajab; Shape of Momo; Ciudad sin sueño; Ballad of a Small Player; Nuremberg; Die My Love; Bajo las banderas, el sol; The Good Sister.

Textos: @Fer_Iradier / @javivoland